Fotografien: Caroline Feraud

Die Künstlerin und Designerin Juliette Rougier, ausgebildet in Paris und Marseille, pflegt einen transversalen Ansatz im Design, an der Schnittstelle von Kunst, Handwerk und Innenarchitektur. Geprägt von einem kreativen familiären Umfeld erforscht sie die ästhetischen Potenziale von Wiederverwendung und macht das Rohrkolbengewächs Canne de Provence zum Kernstück einer poetischen und engagierten Arbeit. Für Sessùn Alma in Marseille hat Juliette ein grafisches und inspirierendes Raumkonzept entworfen, das mit den Werten der Marke im Einklang steht, zu entdecken ab dem 22. Mai.

Kannst du uns etwas über deinen Werdegang erzählen und wie du dazu gekommen bist, mit einem so besonderen Material wie der Canne de Provence zu arbeiten?

Ich bin seit meiner Kindheit von einem kreativen Umfeld umgeben. Meine Großmutter väterlicherseits malte und modellierte, meine Großmutter mütterlicherseits hat mir schon früh das Sammeln und Basteln beigebracht. Nach jedem Strandspaziergang kamen wir mit Taschen voller Treibholz zurück, aus dem wir Skulpturen oder Lampenfüße bauten. Das Haus meiner Großeltern in der Bretagne ist voll von diesen Kreationen. Auch meine Mutter hat immer neben ihrer Arbeit als Art Director in der Modewelt selbst entworfen, und ich habe oft an ihrer Seite gezeichnet. Das Bedürfnis zu schaffen hat mich nie verlassen. Es war für mich immer selbstverständlich, von selbst entworfenen und gefertigten Objekten umgeben zu sein, mein Zuhause mit meinen eigenen Kreationen zu füllen. Deshalb habe ich mich entschieden, zunächst ein Fachabitur in angewandter Kunst zu machen und anschließend Design Global (Innenarchitektur, Produktdesign, Grafik) an der École Bleue in Paris zu studieren. Danach folgte ein Masterstudium an der Kunsthochschule in Marseille. Diese vielseitige Ausbildung hat mir ermöglicht, heute einen transversalen Ansatz im Design zu verfolgen, an der Grenze zwischen Design, Handwerk und Kunst. Als ich nach Marseille zog, habe ich die Canne de Provence entdeckt, eine Pflanze, die typisch für den Mittelmeerraum ist, und auch das damit verbundene Handwerk, die Herstellung von Rohrblättern für Blasinstrumente. Heute sammele ich die Reste dieser Produktion, sonnengegerbte und geschnittene Rohre, und verwandle sie, indem ich die Codes des Kunsthandwerks aufgreife. Mein Projekt Alto ist eine Erkundung einer neuen Form von Intarsien aus diesen Restmaterialien, die ich heute in Objekten, Möbeln, Raumkonzepten und Architektur-Elementen weiterentwickle.

Wie kam die Zusammenarbeit mit Sessùn zustande und was hat dich an der Welt der Marke besonders angezogen?

Ich teile die Werte, die Sessùn und die Gründerin Emma François Grasset vertreten, die Wertschätzung von Handarbeit, die Spuren des Handwerks, rohe Materialien, lokale Künstlerinnen und Künstler. All das in einem warmen Universum, das Traditionelles mit Zeitgenössischem verbindet.

Die Canne de Provence ist eines deiner bevorzugten Materialien. Was fasziniert dich daran und warum hast du sie für die Inszenierung bei Sessùn Alma gewählt?

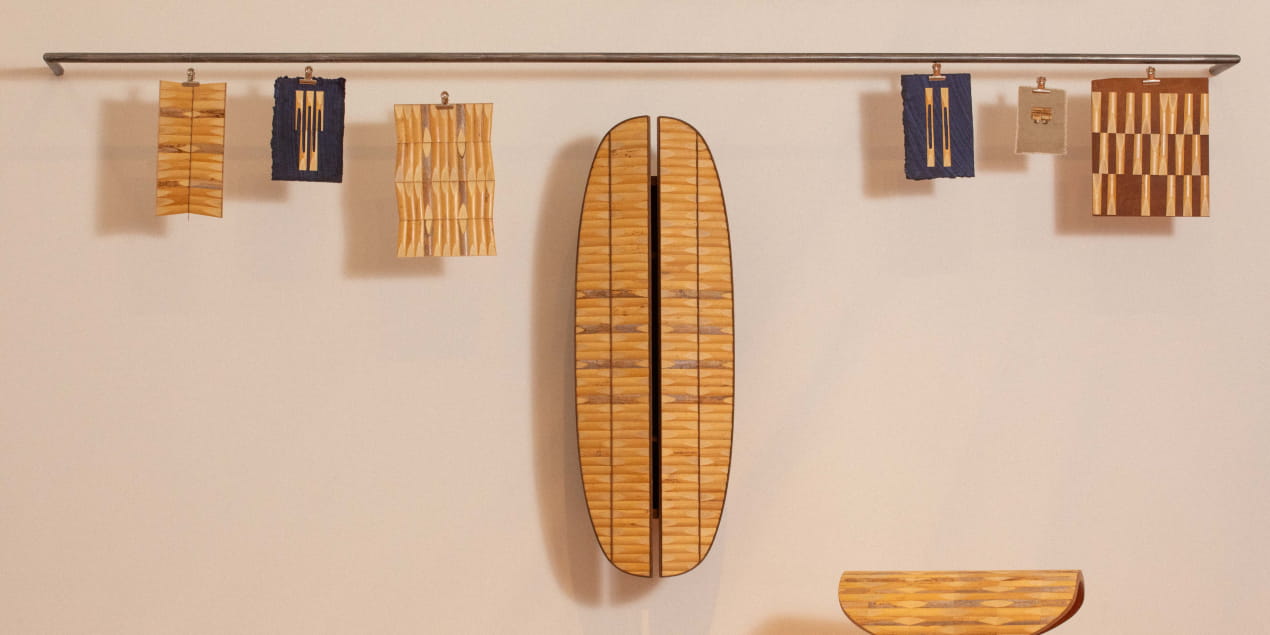

Seit fast zwei Jahren arbeite ich nun mit der Canne de Provence, insbesondere an einer zeitgenössischen Form von Intarsien aus Resten von Rohrblättern. Für diese Inszenierung wollte ich jedoch das Material in seiner Gesamtheit erkunden, nicht nur in Form von Rohrblattresten. Die für diese Arbeit verwendeten Rohre wurden ebenfalls von den Rohrblattmanufakturen aussortiert, da sie zu viele Unregelmäßigkeiten aufweisen. Genau das gefällt mir aber an diesem Material, seine Unebenheiten, die Rillen seiner Haut, die Knoten. Es ist ein lebendiges Material, das sich im Laufe der Zeit und unter Wettereinflüssen verändert. Diese Unregelmäßigkeiten verleihen ihm seine Einzigartigkeit. Je nachdem, ob man es als Röhre, gespalten, zerkleinert oder pulverisiert bearbeitet, bietet es ganz unterschiedliche strukturelle und ästhetische Möglichkeiten.

Wie hast du seine Integration in diesen Raum gedacht? Welche Emotionen oder Stimmungen möchtest du beim Besucher hervorrufen?

Als ich das erste Mal in den Sessùn Alma Store kam, war ich sofort beeindruckt von der Großzügigkeit des Raums. Mir gefällt, wie der Eingang durch das Restaurant eine Art Vorraum bildet, bevor man den großen Verkaufsraum mit seinen fünf Metern Deckenhöhe betritt. Genau diesen Raum wollte ich mit meiner Inszenierung in Szene setzen. Meine schwebenden Strukturen laden die Besucher ein, den Blick nach oben zu richten, den Raum in seiner Höhe wahrzunehmen. Ich hoffe, dass sie sich erlauben, den Linien der Installationen zu folgen, einen Moment des Staunens und der träumerischen Kontemplation zu erleben.

Von einem einfachen Fragment bis zu einem Objekt oder Möbelstück, kannst du kurz beschreiben, wie du das Material transformierst?

Im Projekt Alto zum Beispiel beginne ich damit, die Rohrblätter nach Größe und Farbe zu sortieren. Dann setze ich sie in verschiedenen Richtungen zusammen, es ist wie ein Spiel, jede neue Kombination bringt eine neue Idee hervor. Die endgültige Form des Objekts entsteht teilweise durch die Vorgaben und Eigenheiten des Materials, aber ich lasse mir auch immer die Freiheit, spielerisch mit der Form umzugehen, unabhängig vom Träger. Für diese Inszenierung habe ich ganze Rohre verwendet. Nach dem Schälen bearbeite ich sie mit dem Messer entlang der Fasern zu langen, möglichst dünnen Lamellen. Durch Befeuchtung und Hitzeeinwirkung forme ich sie dann, um diese grafischen, leichten Strukturen zu schaffen, die sich in ihren Kurven im Gleichgewicht halten.

Das Thema Wiederverwendung ist zentral in deiner Arbeit. Wie beeinflusst dieser Ansatz deine künstlerische Praxis, sowohl ästhetisch als auch ethisch?

Mich berühren besonders Möbel und Objekte, die Spuren von Handarbeit und von der Zeit tragen. Ich habe mich immer mehr zu einer alten Kommode hingezogen gefühlt, deren Farbe schon abblättert, als zu einem neuen Möbelstück, auch wenn es noch so gut gemacht ist. Ich liebe es, das Material in seinem rohen Zustand zu bearbeiten, seine Unregelmäßigkeiten zu zeigen. Es ist gerade diese natürliche Rauheit und Unvollkommenheit, die mich inspiriert. Mit wiederverwendeten Materialien zu arbeiten heißt auch, diese Fehler in den Entwurf zu integrieren, sie manchmal sogar hervorzuheben. Das zeigt sich zum Beispiel auch in den Kissen, die ich für Ligne Roset entworfen habe, sie werden aus Reststoffen der Werkstätten gefertigt, in Patchworks zusammengesetzt und genäht, je nach dem, was gerade vorhanden ist. Dieses Vorgehen verändert den Umgang mit dem Produkt und seiner Herstellung, weil es sich immer wieder an das vorhandene Material anpasst. Es geht nicht darum, etwas zu planen, sondern mit dem zu arbeiten, was gerade da ist.

Abschließend, wie fließen die lokalen Handwerkstraditionen aus der Region Marseille in deine Arbeit mit der Canne de Provence ein?

Die Canne de Provence ist eine mehrjährige Pflanze, die im gesamten Mittelmeerraum vorkommt, nicht nur in Marseille. Traditionell wurde sie für Körbe, Schilfrohrmatten, Kalmus oder Flöten verwendet, ihr Einsatz variiert je nach Region und Epoche, von Alltagsgegenständen bis zur Architektur. Mit meinem ersten Projekt aus Canne de Provence wollte ich meine Arbeit in die Kontinuität eines bestehenden Handwerks stellen, der Herstellung von Rohrblättern, und gleichzeitig dessen Codes neu interpretieren und eine neue Nutzung vorschlagen, nämlich als Intarsienarbeit. Heute, auch durch dieses Projekt für Sessùn, setze ich diese Forschung fort, indem ich neue Formen finde, um das Material zu bearbeiten, und mich auch von anderen lokalen Handwerkstechniken wie der Weidenflechterei inspirieren lasse